伊藤 羊一氏による公開授業 – 急激に変化する社会を生き抜くために必要な視点や考え方

第一セッションでは、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部(武蔵野EMC)の創設者であり、同学部の学部長を務める伊藤羊一氏が登壇し、公開授業を実施しました。現代社会においてアントレプレナーシップがなぜ求められているのか、その背景を紐解きながら、急激に変化する時代を生き抜くために必要な視点や思考の在り方について語られました。

本稿では、その公開授業の一部を抜粋してご紹介します。

変化のスピードが生む新たな挑戦

アントレプレナーシップは、起業家に限らずNPO職員や会社員、公務員など、幅広い職業で求められる基本的な考え方です。

伊藤氏は、急激な社会変化のインパクトを示す事例として、1900年のニューヨークで馬車がわずか13年後に自動車に置き換わったことを挙げました。

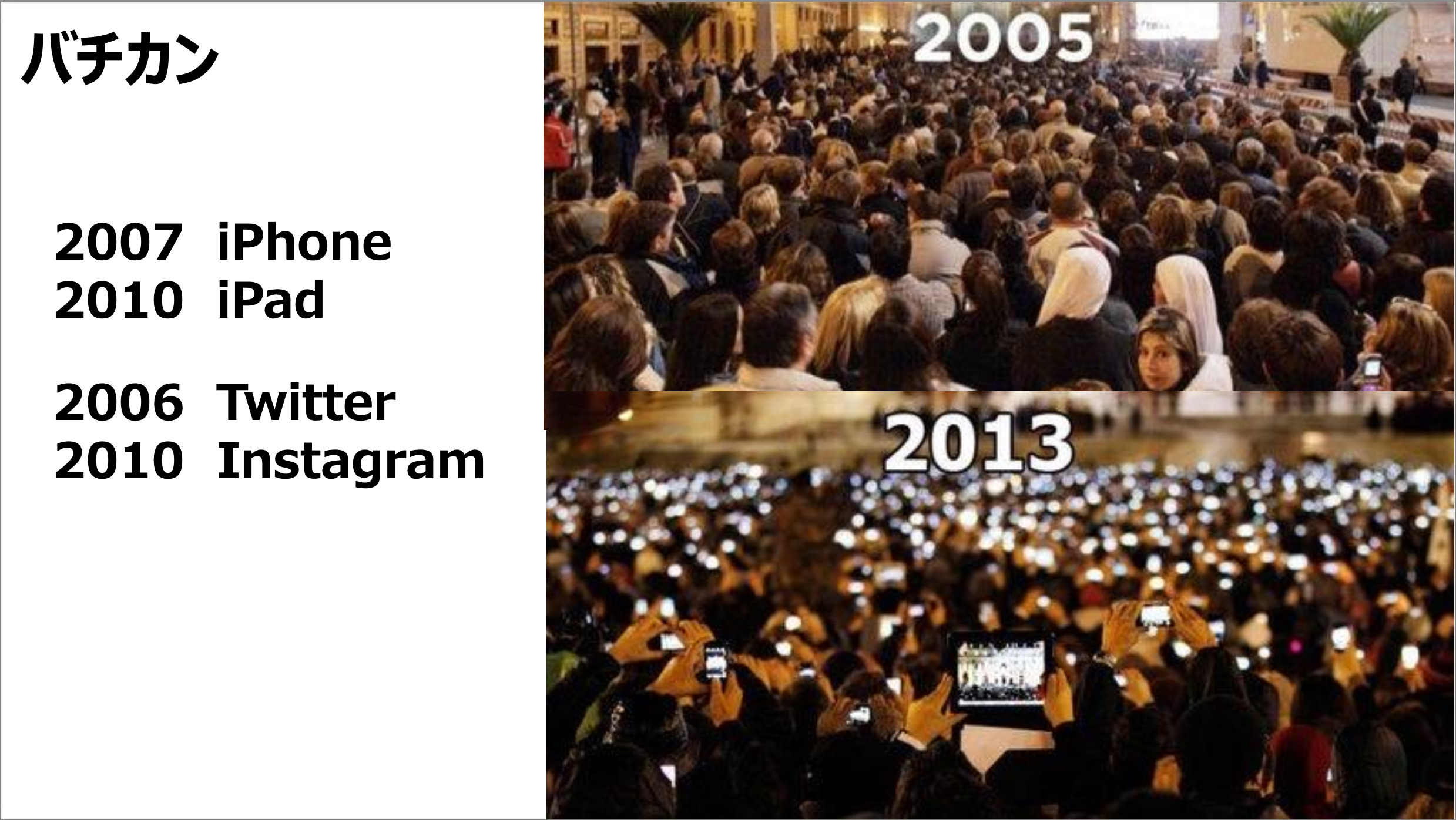

また、2005年と2013年のローマ法王戴冠式を比較し、8年間で人々がスマートフォンやタブレットを利用し、SNSでシェアするようになった変化も指摘しました。

これはハードウェアの進化のみならず、ソフトウェアやネットワーク環境の普及によって、人々の行動パターン自体が変わってきたことを意味しています。

IoTによる世界の拡張

現在注目されている生成AIに続く変化として、伊藤氏はIoT(モノのインターネット)について取り上げました。これまでスクリーンの中に限定されていたインターネットが、今後はあらゆる物理的対象に拡張されていくといいます。具体的には、家電がインターネットに接続され、椅子に取り付けられたセンサーが利用状況を検知する、タクシー配車アプリで決済が完了するなどの事例が次々と現れています。

伊藤氏は、講演中に聴衆の集中度を把握したい場面を想定し、空調と椅子をスマートフォンと連動させる仕組みができて、椅子のセンサーで集中力の低下を感知した際、自動的に空調を18度・風量最大に設定するなどの制御も可能になるかもしれないと説明しました。

このような状況を、伊藤氏は「ドラえもんの世界の実現」と表現しています。技術の進歩がもたらす可能性が広がる中で、何よりも重要なのは、自らの想像力と「こうしたい」という意思を持つことだと強調しました。

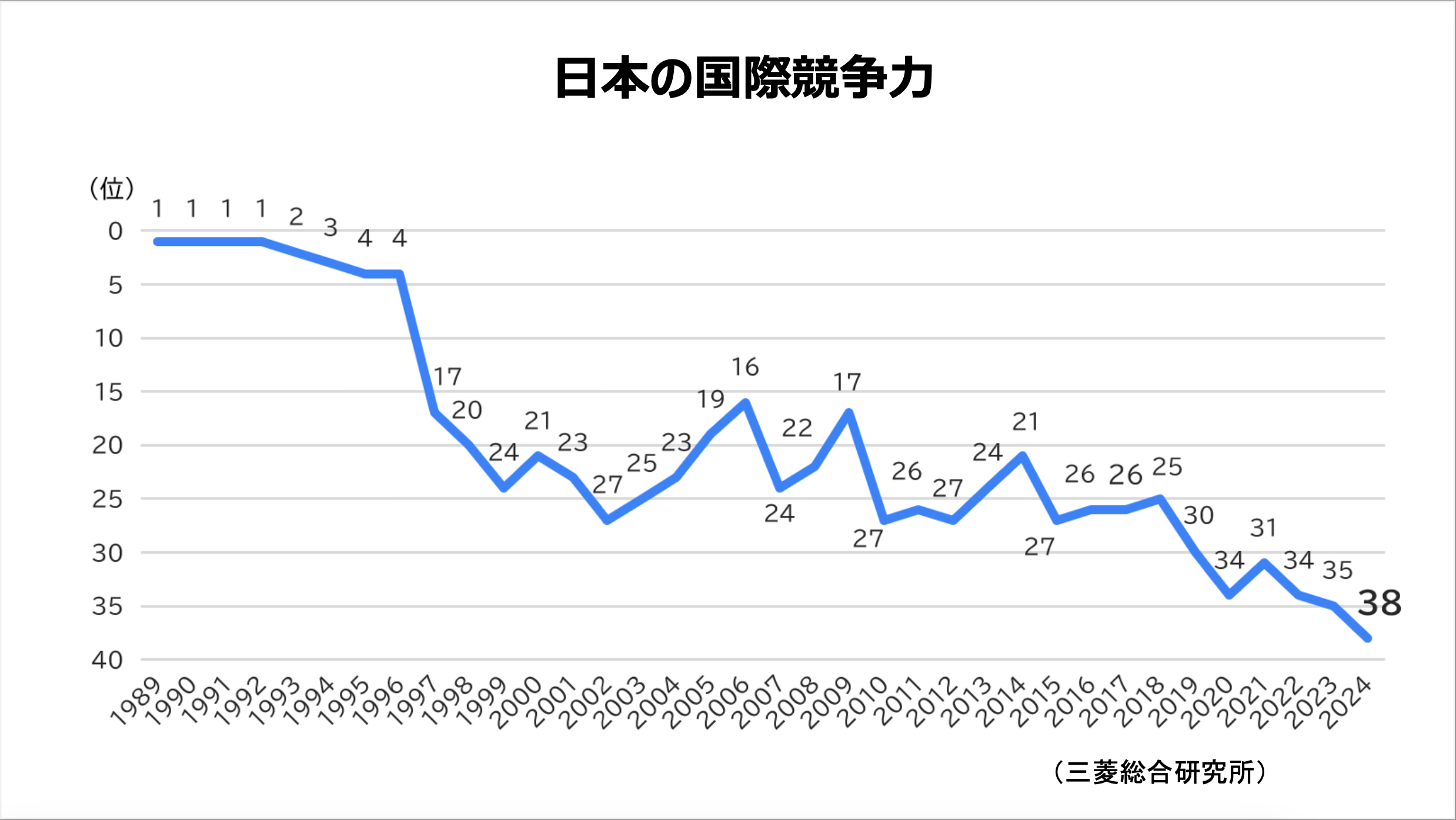

日本の国際競争力の低下

日本の国際競争力は著しく低下し、かつては世界1位だった競争力も、現在では38位まで後退しています。国際社会における日本の発言力が減少している点についても指摘しました。

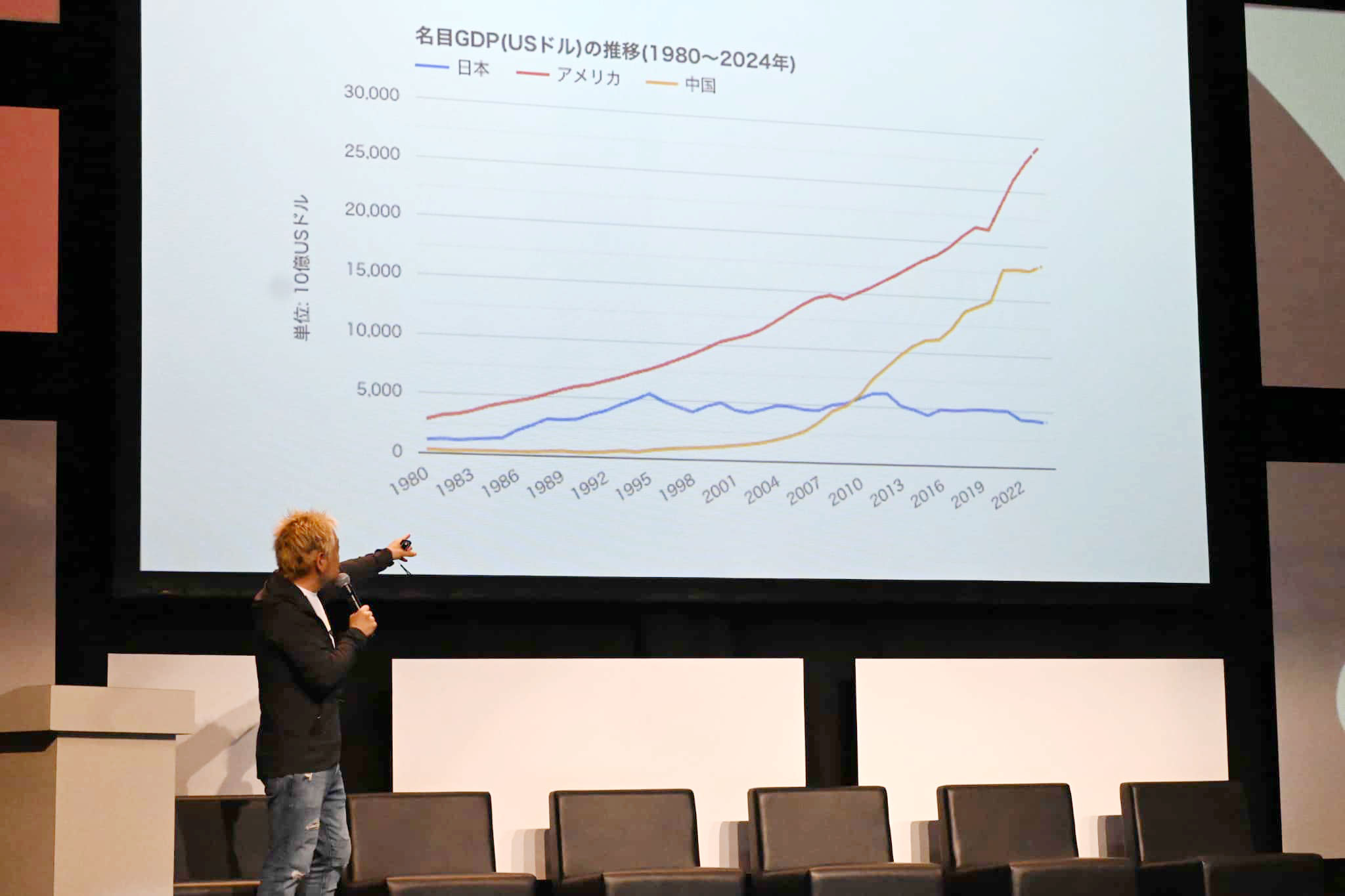

GDPの推移を見ると、アメリカや中国が順調に成長を続ける一方で、日本の成長は1995年以降ほぼ横ばいとなっています。

1995年にインターネットが一般化したことで、アメリカではGoogleやAmazon、Facebook、X(旧Twitter)など世界的に影響力のある革新的な企業が次々と誕生しましたが、日本は同様の成功例を生み出すことはできませんでした。これは、自らの自由な発想に従って前例のない新たな価値を生み出せる人が少なかったからです。

また、社会構造が上下関係を重視したヒエラルキー型から、創造性や協働を重視するフラット型へ移行している現状も指摘しました。

こうした社会変化に伴い、求められる能力にも変化が起きています。かつては正解を迅速かつ正確に見つける能力が評価されましたが、現在では正解のない課題に対して主体的に考え、その思考を具体的な形にする能力が求められています。

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部の取り組み

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部では、アントレプレナーシップを「高い志と倫理観を持ち、失敗を恐れず新たな価値を創造するマインド」と定義しています。

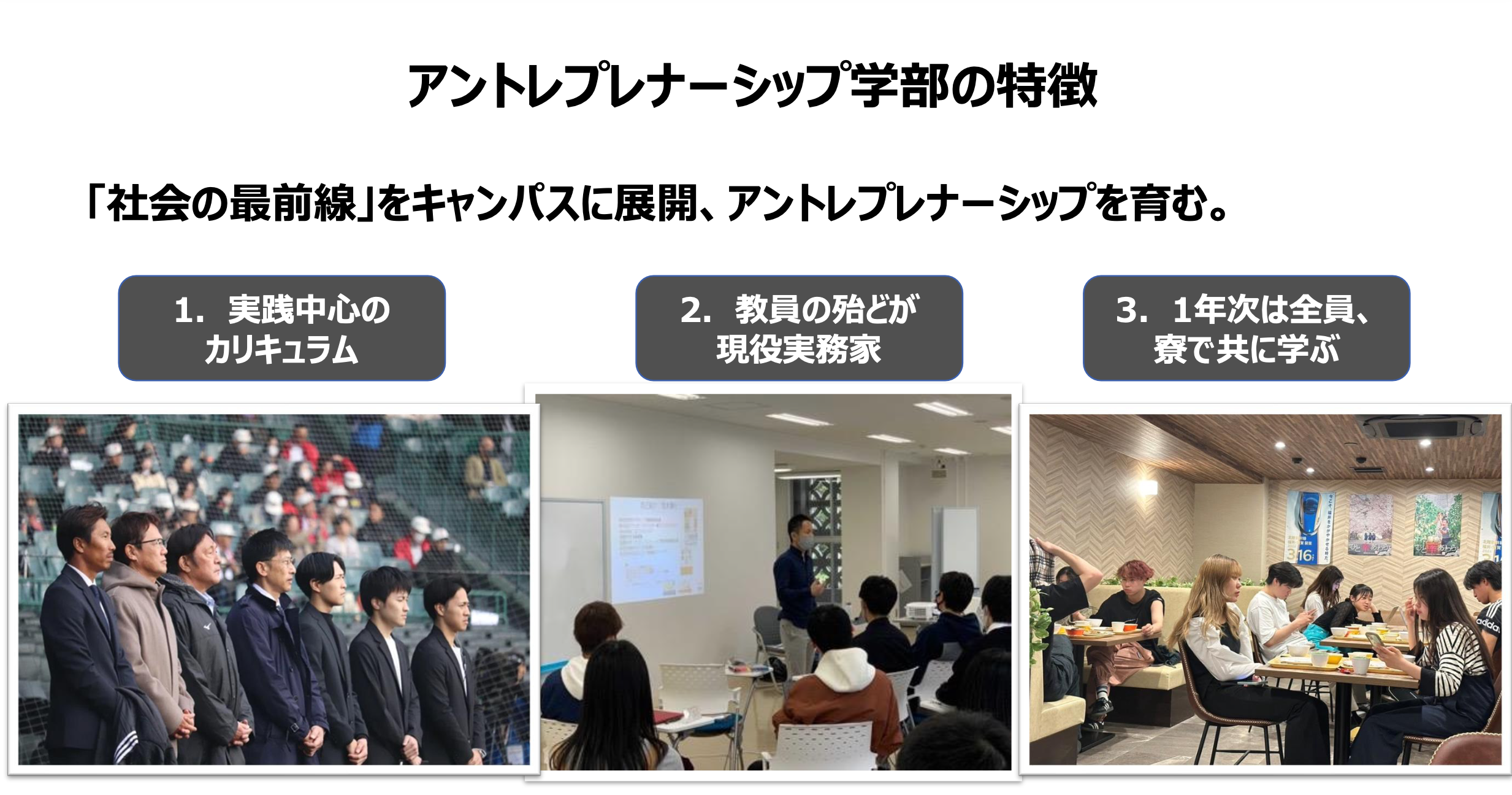

カリキュラムは実践活動が中心となっており、座学は約10%で、残りはディスカッションやプレゼンテーションが占める構成です。また、教員には現役の実務家が起用されており、毎週、多彩なアントレプレナーがゲスト講師として登壇しています。

4年間の教育実践で特に重視されている要素は、「刺激的なインプット」「豊富な実践経験」「対話」の3点。中でも「対話」は、学生のアイデアを刺激し、創造性を高める役割を果たしています。また、夢を積極的に語る文化を形成することにも貢献しているとのことでした。

「夢を語っても否定されない環境である」という学生からの評価もあり、自身のプロジェクト推進のために、休学や留年を選択する学生が多い点が特徴と強調しました。

ベネッセによる調査結果では、学生の成長実感は「強く実感する」「やや実感する」をあわせて97.9%、大学への納得度は「とてもそう思う」「どちらかといえばそう思う」をあわせて89.1%、授業や教員への評価は「とても満足している」「まあ満足している」をあわせて95.6%と非常に高くなっています。

1期生63名の進路実績を見ると、就職者は26名、大学院進学者は3名で、休学・留年者は21名です。この休学や留年は主に学生自身がプロジェクトに専念するために選択したものであり、学部内ではむしろ積極的な評価につながる要素として捉えられています。

グローバル展開と将来ビジョン

ゴールドマン・サックスの予測では、中国やインドが高成長を続ける一方、日本の成長は見込まれていません。この状況を打破するにはグローバル視点が不可欠です。

そのため、伊藤氏は学部だけでなく一般社団法人を通じてアジア各国の大学との連携を進めています。また、書籍執筆やインキュベーションスタジオ運営など、多角的な活動を通して日本のアントレプレナーシップ文化を支援し、「夢を持つ人々が笑顔になれる社会」の実現を目指しています。

伊藤氏はアラン・ケイの言葉を引用し、「未来は予測するのではなく、創り出すもの」と述べ、参加者に未来を共に作り出す意識を促しました。